罗马俱乐部:2052年的世界

With: Ian Johnson

Date: Nov. 1, 2013

价值中国专访罗马俱乐部秘书长、原世界银行副行长Ian Johnson

导语:2013年11月1日,出席本次罗马俱乐部报告会及论坛对话的智库领域嘉宾、及企业家包括:罗马俱乐部秘书长伊恩·约翰逊、世青创新中心理事长王则开、价值中国会创始会长林永青、 北京大学中国战略研究中心主任叶自成、中国国际经济交流中心博士后工作站主任王宪磊、北京外国语大学国际商学院院长牛华勇、经济学家/剑平国际董事长黄剑平、经济学家/国务院发展研究中心学术委员会秘书长程国强、天则经济研究所所长姚中秋、《财经》杂志高级观察员兼副总经理张燕冬,以及新大陆科技集团总裁王晶等重量级嘉宾。以下内容为价值中国网根据现场采访,及罗马俱乐部相关报告编译而成的采访稿。

价值中国:请您对于此次访华的主要目的做一简要介绍。

罗马俱乐部携带最新研究报告《2052:未来40年的中国与世界》来到中国,重新深入地探讨人类发展的重大问题,同时,展现新时代智库在可持续发展领域的引领作用。建议中国民间的智库,应如何学习国际智库 的成熟理念、运营模式和管理方法,在国际思想市场上形成竞争力和影响力,推动中国国家软实力的增加。

40年前,罗马俱乐部的《增长的极限》震撼了全世界。其主旨为:“如果人类不能减少生态足迹,地球的极限将在未来的一百年之内到来。”这本书掀起了观念上的革命;40年后,罗马俱乐部的新报告:“《2052》,它描绘了一个与我们如今的设想完全不同的未来。”

“通过聚合全球顶尖的科学家、经济学家与未来学研究者,就经济、能源、自然资源、气候、食品、城市化、养老金等问题,我们对未来四十年进行了趋势预测。好消息 是,在能源效率方面我们将看到深刻的进步,我们会更多地关注人类福祉而不是人均收入的增长;但变化也许并不会如我们期望的一样发生:最贫穷的20亿人口仍然生活在穷困当中,失去控制的全球变暖也是可能出现的。”

同时,我将在发言中提醒与会者及更大范围的网络读者,必须深刻地关注关乎地球和人类可持续发展的八个最重大问题。例如:在未来四十年中,人口数量将会达到多少?地球是否能承受得了这么多人的生存需求?下一代人是否愿意为这一代人的养老和债务买单?气候与环境会不会一直恶化下 去?西方式的民主能否解决人类面对的巨大问题?美国是否愿意将世界经济的主导地位将如何过渡给中国?等等。建议读者认真思考《2052》中由众多全球研究者所提出的重大问题、和答案建议。“我和我的同事都意识到:到2052年,比起西方诸强国,中国更能担任世界拯救者的角色。其首要原因是更高效的政府。”

价值中国:我们会变穷吗?

我们中的一些人会变得贫穷,另一些人则不会。

为了给出一个更为清晰的答案,必须将这个问题明确为:和x相比,我的经济条件会更差吗?而且,你还必须选择,x应该是(a)现在;(b)如果人类选择应对问题,理智地管理世界,所得到的未来;(c)和你的同龄人相比的生活。

另外,你还必须明确,“未来”指的是哪个时间点。是2052年吗?或者更短一些,2032年?我希望你还记得,到2052年的平均收入变化并不是一条直 线。在我的预测中,人均消费在未来四十年的某个时刻将达到峰值,并于2052年开始出现下降——具体情况则取决于你生活的地区。

如果我们愿意 牺牲一些精确性的话,我就可以给出这样的答案:只要你不是美国人,到2052年,你就会比现在更富裕。但是,如果你没有生活在中国或者BRISE国家,那么经济水平的增长是非常有限的。让我再添加一些细节吧:如果一名仁慈的独裁者在2012年掌控世界,并且迫使人们增加必须的投资,使所有人都能获得工作, 将全球升温幅度控制在2摄氏度之内,那么比起目前的发展态势,届时你的经济状况将会宽裕得多。

我还要补充一点:除非你在未来四十年间,做了非常愚蠢的(或者非常前卫的)事情,否则你的收入水平将和邻居、同龄人一样。在未来四十年间,你们的发展速度都是一样的。但是,如果你现在极为富有,那么情况就并非如此了。在再分配过程中,你的社会地位将发生下降。而且我认为,在未来四十年间,一定会出现再分配,其目的就是减少资本主义世界中,不公平现象快 速增长所带来的社会紧张态势。

经验告诉我们,对某些人而言,收入的高低决定了他们对生活的满意度。 但是对大多数人而言,福祉这件事受到许多因素的影响——工作、健康状况、家庭、社区以及未来的前景——除了收入以外的各种因素。生活的方方面面的总和,决 定了你现在和未来的福祉。

因此,当你从我的预测中估计自己的未来时,试着想想未来对你的福祉意味着什么,而不仅仅是考虑未来收入的变化。

价值中国:未来就业机会充足吗?

充足。

或者更轻率地说:未来的工作数量就和过去一样多——相对于劳动力总量的话,事实就是如此。或者我们可以更科学地说:认为未来和上一代相比,失业率会升高 (或者降低)是没有道理的。这意味着那些希望得到有偿工作机会的人中,有10%不能立刻得到工作。在经济形势良好时,这一比例为5%;而在形势不佳时,则 会升至15%。未来的情况和现在没有什么不同。

原因很简单。在工业化和后工业化的城市社会中,对个人而言,拥有一份工作至关重要。这是个人分 享社会财富的唯一途径——如果他不想偷窃的话。由于工作非常重要,因而个人会竭尽全力争取得到一份工作。而社会—至少长期—也会尽可能地保障就业机会,主要方法就是争取使经济实现增长。

但是,回顾历史,我们可以看到,这一任务非常艰难,而政治家的努力常以失败告终。结果就是,我们会经历较长的一段高 失业率时期,即便在发达经济体中也是如此。而在未来,确保充分就业的任务会越发艰难,因为我预测,未来GDP的增长将会放缓。

但是,鉴于就业 对社会和平与秩序的重要性,鉴于精英团体对社会重新洗牌确实抱有恐惧,社会将采取必要的措施,确保就业—迟早是这样。我敢这么说,是因为这一问题在理论 上是可以解决的。如果失业率问题没有在短期得到解决,那是因为社会没有同意使用必要的手段,尽管执政的精英们手头就有现成的方法。因为这些方法将会从富人 (拥有工作的人)手中拿走一部分,给予穷人(没有工作的人)。

说到最后,执政者还可以大开印钞机,雇佣失业者从事社会需要的工作,而后者则可 以挣到这些纸币。例如,政治家可以决定,社会需要建造新的堤坝,以防止海平面上升带来的威胁;或者清理公共场所与高速公路上的垃圾;或者将所有屋顶都刷成 白色(这样可以反射更多的阳光,减轻全球变暖的影响);或者创造新的公共娱乐活动。

政治家可以印刷足够的纸币,以雇佣失业者,从事必要的劳动。这部分新增 的纸币,可以促进工人对任何必需品的需求——食物、住房、能源、假期——还可以带来传统的扩张效应。

尽管这么做的代价是通货膨胀率升高,但是这对富人的影 响更大。只要经济中还存在没有得到充分使用的资源,国家就可以通过财政赤字,促使人们完成必要的工作。因此,通过印刷新钞来降低失业率使可行的。但是,富 人会反对这项措施。因为他们会看到的是:自己的财富和收入被转移至穷人手中。

如果精英们足够愚蠢,以至于不愿意在合理的时间范围内解决失业问 题,那么革命(社会系统中至少会发生混乱,引致危机,使系统无法正常运转)就是结果。这种混乱会在短期内使收入降低,但在长期看来,混乱会带来社会的重新 洗牌,为之前的失业者提供新的机会。混乱使失业率下降到更容易承受的水平,还可能使其降至10%以内。

因此,我不认为未来将出现更高的失业率。但是,这并不意味着就业率将一帆风顺。失业率会继续发生波动,在“勉强可以接受”和“完全无法承受”之间变化。而在此过程中,将带来不必要的痛苦。

价值中国:气候问题会对我们造成伤害吗?

是的,但是在2040年之前,伤害不会很严重。

我的预测以量化细节展示了,我对全球平均气温在未来几十年里的上升情况预测。2012年,全球平均气温与工业革命前相比,高出0.8摄氏度;而2052年,这一数字将上升到2摄氏度;在2080年还可能达到2.8摄氏度。

2080年的数值,已经超过了警戒线。世界领导人曾一致同意,2摄氏度是气候变化开始失控的警戒线。但是,我们也需要意识到,这是一个在政治协商后取得的共识。关于警戒线究竟是什么,人们的意见各不相同,而且现在也不相同。

有许多文献描述了升温幅度超过2摄氏度的后果。科学研究也大多同意,在超过这个数值之后——在易受旱灾地区,旱灾会更为频发;在降水过多的地区,降水将 更多;还会出现更多的极端天气(强风、暴雨、热浪);冰山和北极海冰融化增多,使海平面上升,海水酸性增加;气温升高,大气中二氧化碳浓度升高,促进北半 球高纬度地区粮食与森林生长。生态系统会向两极和山顶推进。

但是,科学研究还未能详细地预测,这些影响的地区分布。因此,我们无法预测,未来 几十年间,你居住的地区将面临怎样的影响。但是,如果你将视线从科学研究上转移开去,就可以发现一些现象,这些现象更能说明问题。如果你问问那些每天和自 然打交道的本地人,就会知道在过去20或者四十年间,这个地区发生的变化。而由此认为在你的余生中,这些变化会更为强烈,一点儿也不为过。

让我举个例子吧。失去滑雪这项乐趣的确让人懊恼,但这毕竟不是灾难性的改变。美国西部旱季延 长,或者普罗旺斯高温极端天气的增多,其性质也是一样的。但是,这些变化的确造成了损失,使成年人更加怀念过去的黄金岁月。而减缓海平面上升至少是个更大 的麻烦。如果海平面上升1米——2052年海平面可能上升0.5米——许多太平洋岛国就可能被淹没。

因此,如果你想知道气候变化对你带来的影 响,就问问热爱户外运动的老年人,或者老农民,问问他们认为发生了什么变化。接着,再试着根据那些答案,回答“我会更满意自己的生活吗?”这个问题。但 是,请注意,你得到的回答是非常主观的:大多数生活在森林旁边的挪威农民对未来非常满意。他们很高兴能看到气温上升、森林长势更好,使他们的砍伐活动将进 行的更顺利,因为起妨碍作用的冰雪减少了。

价值中国:能源会变得更昂贵吗?

是的。

但是,准确的答案取决于问题中的细节。首先让我们确定,你考虑的成本是什么。你是在考虑你的账单(以每年工资计算)?还是国家支付的金额?或者是每单位能源的价格(以每千瓦电或者 每加仑汽油价格计算)?或者,是经济总量中,为了获取经济运转必须的能源,而必须花费的金额(以GDP在能源中所占比例——这应该包括出口行业,他们被要 求为能源进口提供资金,如果国家正在进口能源的话)?

我只能回答这些问题中的一部分,而且答案随着具体问题的变化而有所不同。最简单的答案,就是:人均能源使用量会增加,但这只是暂时的——在2040年左右,将达到峰值。因此,在未来几十年里,我们每个人仍将拥 有更多可供使用的能源,直到这一增长减缓,而能源效率的提高使我们每年使用的能源量降低。

因此,我们会使用更多的能源——以石油当量显示每年 人均能源使用量的话——直到2040年为止。但是,这意味着我们要支付更多的钱,以购买能源吗?我无法做出详细的预测。但是,我的表格告诉我,经济的能源 强度(energy Intensity)将出现单调(monotonically)下降,从1970年300千克石油创造1000美元,下降到2010年 的180千克石油/1000美元,到2050年还将降至约120千克石油/1000美元。

这意味着,每单位能源创造的财富将迅速增加,同时意味着,新增财 富中用于能源的比例将出现下降。但是,我对此并不确定。因为这取决于新型能源在越来越多地代替化石能源的过程中,是否能提供和使用煤炭、石油与天然气相 比,更为廉价的电力和热力。

更简单地说,在进行了许多实证工作之后,我认为,未来能源价格可能比现在的化石能源高出30%。但是,由于到 2052年,能源强度将下降50%,因此你每年支付的能源账单的绝对值甚至可能减少。

而能源成本在GDP中所占的比重也会下降,而GDP的增长则会超过 100%。但是,这只是对未来四十年的预测;与此同时,在社会增加投资,帮助经济从依赖化石能源转向利用可持续能源的过程中,能源将变得更为昂贵。

GDP中能源生产所占的比例,能够使你较为准确地估计,你作为消费者“感受”到的能源价格。这一比例(大致)相当于你为了支付能源,所需要花费的时间。 位于美国的能源研究所尝试估计了能源在全球GDP中所占的比例。2005年,美国GDP中有大约8%被用于提供能源。这就意味着,所有劳动力和 有形资本中,(大约)有8%被用于获取能源。

在过去四十年间,这一数字发生了较为剧烈的变动。1970年,这一比例为8%;在20世纪70年代石油输出国 组织提高石油价格之后,则上升到了14%。随后的20年里,美国经济在“石油危机”(oil shock)之后逐渐恢复,能源生产占GDP的比重也下降到了 6%。自2000年开始,这一数字又开始上升,于2006年达到了9%。能源研究所估计,同期能源生产占全球GDP的比重约为8%。

这大致说明,从全球范围来看,每个人都在花费1/12的时间工作,用于支付能源。而在向可再生能源转变的过程中,这一数字可能达到1/8。

因此,能源会变得更为昂贵,但是就我看来,价格增幅不会很高。最根本的原因就是,即便是在现有的条件下,人们也有能力(依靠碳捕捉与封存技术,CCS) 从煤炭中获取清洁的电和热,其成本仅为传统火力发电、发热的1.5倍。而CCS煤炭利用技术,几乎可以一直提供技术后盾,使长期能源价格不会无限制地飙 升。我必须强调,许多有识之士都不同意我的估计。我的估计是基于对CCS能源(较高但有限的)损耗率的工程验证 (engineering assessment)的。我的批评者认为,CCS技术的成本会比预测高得多。如果他们是对的,这就意味着CCS至少在短期内不 会得到应用。其影响就是,短期内你的能源账单金额会减少,但是向低碳世界的转变过程会延长。

总结来说,能源成本在短期内不会大幅上升的主要原因是,人类做出向可再生能源转变这一决定方面,行动非常缓慢。在2052年,所有使用的能源中,有整整60%是来自化石燃料的。因而气候变化会继续快速发 展,相关的恢复工作的成本也不可避免地会增加。矛盾的是,人类会情愿支付善后的账单,而不愿意花费同样多的钱,早一些使用可再生能源,避免气候变化带来的 破坏。

价值中国:年轻一代会心平气和地接受上一代带来的(债务和养老金)负担吗?

不会。

在讨论完收入、就业、气候破坏和能源成本这些有形的问题之后,我要开始讨论一些更抽象的,更无形的问题。

第一个问题就有关代际公平,这在工业化和新兴经济体中尤为突出。在过去几代人间,这些经济体处理代际(以及两性之间)权利和义务的方法,发生了翻天覆地 的变化。尤其在富裕国家中,第一代人带来了巨大的国家债务,并设定了缺乏财政支撑的养老金方案。这一代人马上就要退休了。而有意思(至少可以这么说)的问 题是,下一代人是否愿意承担这个沉重的负担,平心静气地偿还债务,并支付上一代人的养老金。这里,我要重申我的答案:不会。

最简单的原因就 是,他们不需要这么做。法律规定了这个义务,但却无法强迫年轻人去执行。如果他们团结起来,坚持不这么做,那么老年人对他们一点办法也没有。如果事态变得 紧张,那么上一代人注定是代际战争失败的一方。第二个原因是,我们已经看到,年轻人的负担开始有所减轻。在目光长远、组织良好的国家中,养老金方案已经得 到了修订——目的就是减少未来支付的压力。

希腊是第一个采取行动,减轻父辈犯下的过失的国家——然后让世界其他国家为希腊老一代人支付一半的债务。在美 国,住房被收回的人们也开始努力,想要挽回一些被金融机构所吞噬的损失。

我相信,这些进程都将持续下去,尽管现在很难说,两代人之间福祉分配的平衡点在哪里。但是,毫无疑问,目前的情况(也就是立法状况)过于偏袒我所属的这一代人,也就是二战之后出生的这一代人。

如果我们还考虑即将到来的气候破坏,那么我这一代人就更为邪恶了。因为需要承受恶果的,不仅是现在的年轻人,还有未来世世代代的人们。我们这代人在过去 四十年间所排放的二氧化碳,将一直困扰之后的人们。许多人声称,这并不算什么,因为我们已经留下了大量的资本、基础设施和技术。但是援引世界可持续发展工商理事会(WCSD)的话说:“如果生态系统崩溃,人类将无法取得成功。”

简而言之,目前这一代人正在给未来的人们造成过于沉重的负担。但是这些负担恐怕永远也没有人会承担。我预测,年轻人不会完全承担这些负担。一些债务永远不会得到偿还,而我也不会得到完整的养老金。

这事关重大吗?答案取决于你是谁。再次提醒,你应该思考的是,我的预测将怎样影响你自己的福祉。

价值中国:美国将和平地向中国递交世界领导权吗?

是的。

我这么说的出发点就是,中国在2052年将成为世界领导者。在我预测中已经有所显示,在第十章的地区研究中则将着重强调这一点。

到2052年,中国的人口将是美国的4.5倍,经济总量是美国的近3.5倍,人均生产与消费量则比美国高出70%还多。中国将是世界上最重要的驱动力。

从某些方面来看,事实已经如此。目前,中国能够采取的行动,已经超过世界两大力量——欧盟和美国——的总和。美国的经济总量仍居世界第一(GDP年产值约为13兆美 元,与欧盟大致相当)。尽管中国经济总量相对较小(近10兆美元),但是经济更具活力。

美国军队仍然在本土之外有着相当强大的势力,但到中国在经济方面的 影响力也在迅速增长。尽管中国已经持有1兆美元的美国国债(占外国持有总量的四分之一),相当于美国经济一个多月的生产总值,这并没有削弱中国的底气。

许多人认为,由于缺乏民主,以及反革命活动的出现,中国不会在世界上占据霸权地位。我却认为,中国有足够的煤炭与页岩气资源,能够在转型期保持经济平稳 发展;中国有足够的太阳能资源,能够在长期驱动经济增长;中国充分地意识到了气候变化带来的危害,可以采取行动减轻灾害;中国还有自给自足的伟大传统,愿 意在国家内部解决某些资源缺乏的问题。

但最重要的一点是,中国有意愿,而且有能力让投资流向必要的部门。我们还要记住,从长远发展来看,中国不再需要目前被用于生产出口商品的能源。在长期看来,中国完全可以实现能源和资源的自给自足。到2020年左右,中国人口将达到14亿的峰值,并于2052年减少至12亿。

当然,中国的发展也可能出现偏差,但我认为这需要时间。中国执政党和中国人民的利益几乎是一致的。双方都需要人均消费水平实现快速增 长。如果这一目标达成,双方都会倍感高兴;如果失败,双方会倍感失望,并继续努力。当然,在任何时候都会出现一些人,他们强调物质财富增长之外的价值。但是我认为,他们在长期一段时间里都将是少数派(在美国也是如此),他们鼓吹的目标会受到排挤。

“利用更少的资源,实现更多的成果”,将是中国增长的秘诀。中国的目的,就是其过去两千年来一直持有的目标——将中国打造成自己自足的王国,免受外夷的侵扰。中国将热衷于提高能源和资源的使用效率,因为二者在理论上都可以实现。只要通过人力、物力的有效调配,就可以实现效率的增长。

那么,当中国不断增强其实力时,美国又在做些什么呢? 可以说几乎什么也没做。我相信,中美两国未来可能出现的冲突,将通过友好的方式得到解决,因为美国国内也有足够的资源,为人民提供自给自足的生活。的确, 美国现在正依赖大规模的石油进口,但是和中国一样,美国也有足够的煤炭和页岩气,能够在长期一段时间内支持经济的增长(如果像我预计的那样,美国GDP在 未来四十年里增长十分有限的话)。

美国的农业实力很强(足够满足国民需求——而且如果美国人决定吃得更健康,那么还可以留一部分粮食给生物燃料)。另外, 在气候变化袭来之后,美国仍然有较为充足的土地,适宜人们居住。在一些地区,当前水资源短缺的确是一个问题。但是通过相关的行动,这一问题也可以得到解 决。

如果不考虑转基因技术的缺陷,那么转基因作物也可以得到大规模的应用,减轻水资源紧张的问题。如果美国的民主政体最终决定,共同合作,尝试解决显而易 见的社会问题,那么美国的投资能力将是巨大的,而问题也是可以解决的。

我认为后面那半句话所隐含的,就是未来四十年里美国的命运。如果美国决 定继续维持其霸权地位,那么它完全有能力这么做。但是,我并不认为美国的执政体系会有能力做出这样的决定。美国的长处显然不是联合两党,做出迅速的决策。 而且我并不认为在未来四十年间,这种情况会有什么改变。

由于美国已经较为富裕,因此如果美国采取较为节俭的生活方式,那么本国资源也足够了。因此美国完全 可以允许自己下滑到世界第二的位置,偏居一隅,自足自满,就像欧洲在两次世界大战之后的情况一样。

中国和美国都会受到气候变化的困扰,但是两 国地域都十分广阔,因此仍然有一部分地区受灾情况较轻。两国的起点截然不同:美国很富裕,而中国则穷得多(目前中国人均GDP仅为美国的六分之一)。但是 两国的政体差异很大,而且这种差异将一直持续下去,并帮助中国快速行动,而同时美国则在原地踏步。但是,由于中国的目的只是自己自足而已,因此两国间不会 发生战争。

价值中国:政府的作用会更大吗?

越来越多的政府会扮演更重要的角色,但是并非全世界都是如此。

在未来几十年里,世界将面临新的问题(除了众所周知的促进经济增长、维持社会稳定以外),其中一些问题无法通过简单地通过市场来解决。

最典型的例子就是气候变化。这的确是个全球问题:各地的平均气温都在上升,无论是谁在排放二氧化碳。这也的确是个长期问题:直到人们采取行动30年之后 (只要是在现实世界中,行动的力度有限的情况下就是如此),气温才可能出现变化(也就是偏离目前的发展趋势)这样全球性的长期问题,仅仅通过“自由”市 场,是无法解决的。

国家也很可能需要进行干预,来解决收入与财富分配日趋不公的问题。这个问题也是自由市场长期以来自然导致的结果。即便是最 死心塌地的自由主义者也同意,再分配是市场无法主动完成的任务,因而需要政治行动(例如通过税收)来实现。人们还需要就行动达成共识,以解决日趋严重的不 公平现象,否则这种不公平将有可能成为经济中的不稳定因素。

政府应该更为强大的第三个原因就是历史机遇的垂青。在过去的25年里,世界的自由 化程度不断提高,使得大部分能够通过自由市场解决的问题,已经得到了解决。如果我们进一步提高自由化程度,那么市场就能解决所有能够解决的问题。然后,我 们面对的就是市场无力解决的问题。在我们达到这个程度之前,社会将开始寻找基于政策,而不是相对价格的解决方法。

因此,在一些国家中,我们会看到人们更欢迎强大的政府。这个强大的政府可以避免民主政体中的摇摆不定,提出清晰有效的政策,即便这意味着牺牲一部分民主和市场自由。这种情况出现的速 度有多快?我认为,我们已经接近这个转折点了。社会将逐渐从自由化转向“大政府”。

在未来二十年间,我们会看到更多 政府进行干预的例子。政府将做出必需的决定,而不是等待市场来承担领导作用。

很难说“大政府”将首先出现在哪个国家,但是那些不断推进自由化 的国家,以及政府一直表现良好的国家中,很可能首先出现“大政府”。与此同时,如同新加坡这样的强大的中央政府,将表现得越来越出色,只要这些政府能够处 理好不公平现象加深的问题。在这一转变中,抑制腐败将是首要步骤。

为了避免理解上的偏差,我想通过一个简单的例子,来阐明“大政府”这个词的意思。一个大政府将有能力,使一个国家从廉价但是污染严重的化石燃料,转而使用更昂贵的太阳能——在后者变得有竞争力之前。这种政府行为,是为了保障人民 的长远利益,即便人民在短期内并不同意政府的做法。这种政府有能力顶住现有能源企业,以及希望使用短期内最为廉价的能源的选民的反对声。

一个大政府,将有 能力使人们确信,应该等待一个更好的解决方法出现,并在等待过程中为这种方法的开发买单。我同意,政府选择错误解决方法的风险的确存在(当然市场也可能犯 同样的错误)。但是,通过要求政府确定目标、拿出真金白银,同时允许市场依靠投标机制选择使用的技术,人们可以降低这种风险。

大政府会及时出现,以解决气候问题吗?正如你在我的预测中所看到的——我不认为这会发生。但是到2052年,对大政府的接受程度和信任会远超今天的水平,而一些显而易见的解决方法也已经开始得到了应用。

价值中国:2052年的世界会比现在更美好吗?

答案取决于你的年龄、职业、国籍,或许还包括家庭状况。我要再一次强调,这个答案并不完全等于可支配收入是否增加,而是你是否对生活感到更满意。个体之 间会存在极大的差异。

简单的说,2052年的平均生活满意度所反映的人群,将包括在过去四十年里刚刚从农场搬进大城市体面公寓的20亿人、在四十年里努力 工作以求加薪的20亿中产阶级、从每天收入10美元(如今越南的水平)增加到20美元(如今乌克兰的水平)的20亿人,还有仍在贫穷国家的城郊地区艰难度 日的20亿人。

所有这80亿人都能获得一定程度的互联网接入,获取的信息更多,更多地受到本地太阳能的支援。他们生育的数量少得多。大部分人 都是城市居民(除了一小部分仍然居住在乡村的人们)。

他们会承受气候变化带来的破坏,但是居住在人口稠密的大城市的居民,直接遭受极端天气的可能性较低 (尽管他们通过电子媒体获取了许多相关的信息)。他们还清楚地知道,更多的气候影响将会接踵而至。

因此,从物质上来说,2052年的世界可能 会更美好——总体而言,世界会变得更好。但是,从精神角度来说,答案则可能相反。因为2052年的世界前景黯淡。当然,如果人们仍然抱有希望,那么情况或 许还可以有所改变。

如果那些正在经历气候影响的人们,能够得知令人欣慰的消息,也就是在某些地方,一些资源充足、运转良好的国家正在投入巨大的力量,以阻 止全球变暖加剧,那么这些人就可以继续期待更为美好的未来了。

这个问题的本质,就是这些群体的生活满意度是否会增加——这是个非常主观的问题,取决于他们对自己生活的态度。值得注意的是,四十年后人们在回答这个问题时,参照的标准更倾向于自己的生活在这四十年间的变化,而不是所有人目前的平均水平。

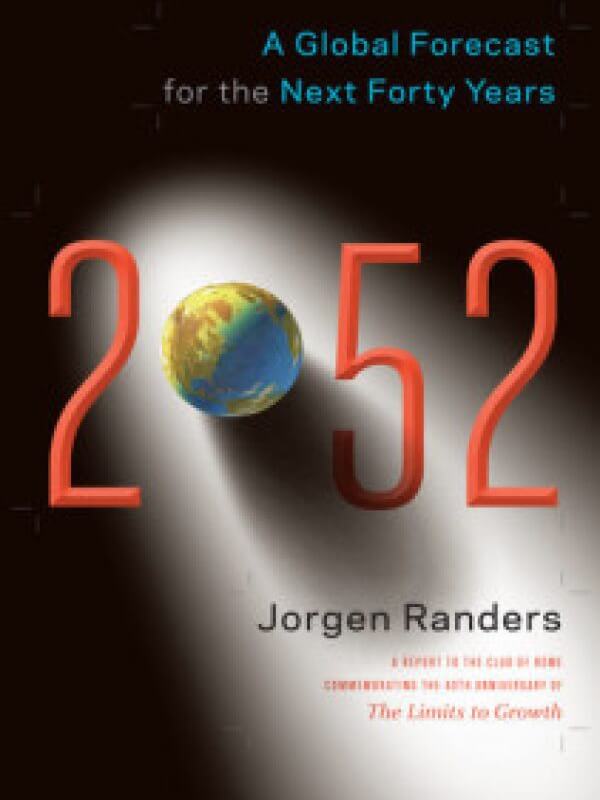

罗马俱乐部 <2052>报告 介绍

Published 2012 – Forty years ago, The Limits to Growth addressed the question of how humans would adapt to the physical limitations of planet Earth. It predicted that during the first half of the 21st century the human ecological footprint would stop growing-either through catastrophic “overshoot and collapse”-or through well-managed “peak and decline.”

So, where are we now? And what does our future look like? In the book 2052, Jorgen Randers, one of the co-authors of The Limits to Growth, issues a progress report and makes a forecast for the next forty years. To do this, he asked dozens of experts to weigh in with their best predictions on how our economies, energy supplies, natural resources, climate, food, fisheries, political divisions, cities, psyches, and more will evolve in the coming decades.

The good news: we will see impressive advances in resource efficiency, and an increasing focus on human well-being rather than on per capita income growth. But this change might not come as we expect. Future growth in population and GDP, for instance, will be constrained in surprising ways-by rapid fertility decline as result of increased urbanization, productivity decline as a result of social unrest, and continuing poverty among the poorest 2 billion world citizens. Runaway global warming, too, is likely.

With heart, fact, and wisdom, Randers guides us along a realistic path into the future and discusses what readers can do to ensure a better life for themselves and their children during the rising turmoil of the next forty years.

Author: Jorgen Randers